По данным Всероссийской переписи 2010 года, татары занимают третье место по численности населения в национальном составе Бурятии. Татары, живущие здесь, – потомки переселенцев первых советских пятилеток, выходцы из Волжско-Уральского региона, отправившиеся в Забайкалье строить новую жизнь, возводить заводы, возделывать целину. За это время солнечная республика стала для них родной, многие прекрасно говорят на бурятском, а большинство из них имеет смешанные корни.

Долгая дорога в Сибирь

Поволжские татары переселились в Сибирь во времена открытия торговых путей. На территории нынешней Бурятии они впервые появились в середине 19 века в основном как торговцы и ссыльные и сумели найти свою нишу в забайкальской экономике, внеся достойный вклад в ее развитие и сохранив при этом свою культуру и религию.

В конце 80-х годов 19 века в Верхнеудинске существовала магометанская община и имелось татарское кладбище. После событий 1917 года многие татары выехали из региона, и их следы затерялись в Маньчжурии и Китае. Во втором десятилетии 20 века в регионе появились земледельцы, прибывшие сюда в рамках государственной переселенческой политики. Учитывая трудолюбие и ответственность татар, руководство Бурят-Монгольской АССР убедительно просило председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова потребовать однозначного и безусловного выполнения Татарским обкомом КПСС плана по вербовке и переселению татар в Бурятию.

Значительным был приток при строительстве гигантов индустрии Бурятии – локомотивовагоноремонтного завода и авиазавода, но особенно большой – при выполнении Всесоюзной программы по переселению в конце 1930-х - середине 1950-х годов. По архивным данным, из всех переселенцев в Бурятскую АССР по этой программе 60-70% составили татары. В год цифра доходила в среднем до 400–600 семей.

К тому времени политика в области образования и культуры предполагала изучение языка и культуры своей этнической общности: для этого в Бурятию по распределению приезжали молодые учителя из педагогических училищ Татарской АССР. К сожалению, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. эта деятельность была прекращена. В процессе вынужденной ассимиляции в республике выросло несколько поколений, не владеющих родным языком, не знающих национальных традиций, не знакомых с татарской культурой.

В 1970-х гг. вместе с представителями других народов татары приехали строить Байкало-Амурскую магистраль. Вот почему в северных районах Бурятии – Северо-Байкальском, Муйском, Баргузинском и Курумканском — встречается много татарских фамилий. Сегодня представители этой национальности проживают практически во всех районах республики.

В апреле 2005 года на учредительной конференции делегаций татар и татарских центров республики было принято решение о создании Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии (РНКАТ). Люди объединились, чтобы восстановить утраченные корни, вспомнить традиции и обычаи и иметь возможность общаться на родном языке.

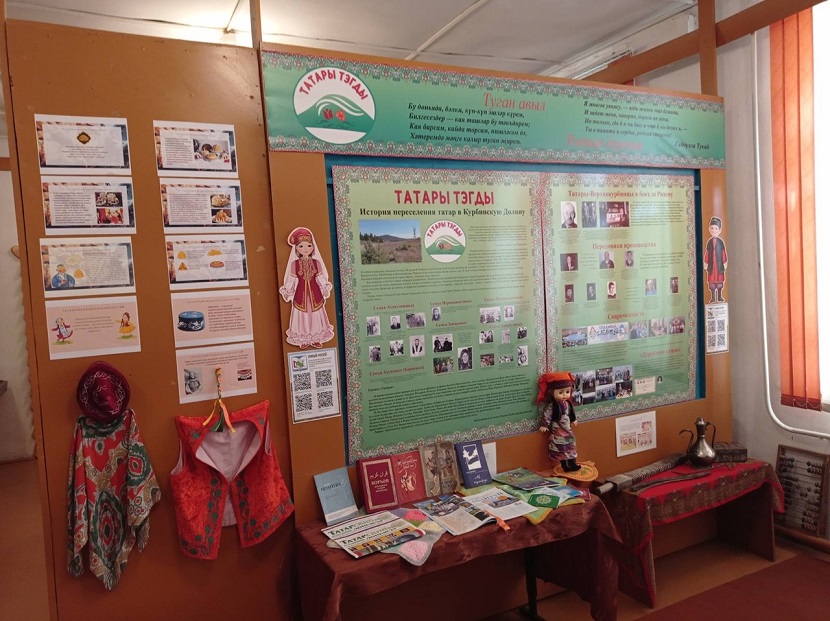

Ежегодно в Бурятии проводятся региональный байкальский Сабантуй, Дни татарской культуры и национальной кухни. За эти годы создано 9 творческих коллективов в районах республики, а также благодаря ресурсной поддержке Автономии татар открылись четыре музея, где люди вместе воссоздали картину татарского быта времен их предков.

Возрождение традиций

Константин Сахиев

- Страна, которая не знает своего прошлого, не имеет будущего, - вспоминает слова Михаила Ломоносова хранитель краеведческого музея села Тэгда Хоринского района Константин Сахиев.

Юноша с самого детства увлекался историей, с особым волнением слушал рассказы односельчан и старожилов села и мечтал написать о них книгу.

Первые представители национальности появились в этих местах еще до войны. Тогда из далекой Татарии в улус Бильчир по Всесоюзной программе переселения приехали шесть семей: Ахметзяновы, Ахуновы, Закировы, Нурмахметовы, Пахарь и Хабибуллины. В составе последней был и прадедушка Константина Султан Хабибулевич.

- Спустя много лет в долине Курбы вновь возрождаются сквозь годы традиции тех первых переселенцев с далекого Татарстана. Это и есть связь прошлого и настоящего, «времен связующая нить», которая не должна прерваться. Именно желание сохранить и передать историю и традиции предков привело меня в наш краеведческий музей, - рассказывает юноша.

Музей открылся в 1985 году в здании первой школы Тэгды. Помещение разделено на четыре части. Зал боевой славы посвящен Великой Отечественной войне и воинам-землякам, где особое внимание уделяется снайперу, Герою Советского Союза Никифору Афанасьеву. В этом зале хранятся уникальные архивные материалы, в том числе и видеокассета с записью разговора с Никифором Самсоновичем. Также в музее есть уголок памяти советского пограничника, погибшего при защите острова Даманский Николая Петрова, его именем названа одна из улиц Тэгды.

Следующие залы посвящены Тэгдинской школе, отметившей в этом году в этом году 95-летний юбилей, истории села и савхоза «Курбинский». И конечно же, в музее есть этнографический уголок, где представлено все многообразие национальностей села, в том числе и татар.

Древо жизни

Рашида Зайнутдинова

Музею татарской культуры «Тормыш Агачи», что переводится как «Древо жизни», уже девять лет. Он находится в селе Старый Онохой Заиграевского района. Чтобы прикоснуться к декоративным подушкам со старинной вышивкой, примерить тюбетейки или научиться создавать полезные для здоровья куколки-кубышки, его часто посещают школьники и туристы не только из России, но и из Франции, и из Германии.

Хранитель музея Рашида Зайнутдинова вспоминает, что изначально он открылся в маленькой комнатке, но после присоединения села к поселку Онохой им выделили помещение побольше. Экспонаты собирала сама у родственников, позже к работе подключились и неравнодушные односельчане. Литературой поделилась председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова, которая также помогла и с открытием музея.

- Я с самого детства хотела все сохранить. Видела, как бабушка оплакивает своих погубленных войной двоих сыновей, хранит их вещи и единственное письмо с фронта в сундуке, - вспоминает Рашида Исмаиловна.

На своей исторической родине женщина никогда не была, но четко помнит, как тосковали по ней старики. В свое время перед войной 10 семей были вынуждены переехать в Заиграевский район. Постепенно все построили свои дома и поселились в них.

- Хоть и родились мы в Бурятии, гордимся тем, что мы — татары. Бабушка наша была набожная, читала намаз, держала пост, также ценила все праздники других национальностей. На Сагаалган покупала много конфет и печенья. А на Пасху красила яйца. И мы, ее внуки и правнуки, уважаем соседей, живем с ними в мире и согласии, не забывая своих традиций, обычаев и родного языка.

Память предков

Рамиля Гарипова

Рамиля Гарипова - чистокровная татарка. На малую родину своего мужа - село Харашибирь Мухоршибирского района — переехала 31 год назад и удивилась, что татары в селе есть, а языка не знают. Поэтому в 2001 году вместе с инициативной группой она открыла культурный центр «Дуслык», что в переводе с татарского означает «Дружба». По ее словам, активисты работали на добровольных началах и трудились ради того, чтобы люди радовались, а вокруг звучали песни и татарская речь.

В 2011 году она создала вокальную группу «Шатлык» – «Радость». В нее вошли пять женщин. И несмотря на то, что Рамиля Кашафовна единственная татарка, коллектив поет песни на татарском и участвует во всех республиканских и региональных Сабантуях - ежегодных народных праздниках окончания весенних полевых работ.

В июне 2016 года на базе местного Дома культуры при поддержке Автономии татар Бурятии женщина создала мини-музей татарской культуры «Исталек», что в переводе означает «Память».

- Так получилось, что после смерти мамы осталось множество вещей. Мне было жаль их, поэтому я подумала сохранить все это в память о ней. Уже потом кто-то пожертвовал старинный утюг, кто-то принес полотенце, вышитое прабабушкой, кто-то отдал другие вещи. И благодаря общим усилиям получилась настоящая живая комната, оформленная согласно татарским традициям, - рассказывает Рамиля Кашафовна.

Теперь в музее хранится множество предметов культуры и быта: красочный оберег, расшитый золотом, где можно увидеть 99 имен Аллаха, сундуки, кровать, полотенца, прялки, буфет, зыбка – подвесная колыбель, ковер, самотканая дорожка, квашня, а также сито и маслобойка.

- Мы хотим воспитать в детях и взрослых уважение к культуре и традициям татарского народа, поэтому музейная деятельность включает в себя проведение мастер-классов, встречи с интересными людьми, подготовка и празднования Ураза-байрам - праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан и Курбан-байрам – праздника жертвоприношения.

Кто, если не мы?

В 1952 году в небольшое село Усть-Кяхта Кяхтинского района из Татарии приехали очередные переселенцы. Они привезли с собой саженцы яблонь – алмагачлар и посадили в селе прекрасный яблоневый сад. Спустя 65 лет, в 2017 году, здесь открылся Татарский культурный центр, а в 2018 году - музей татарского быта «Алмагачлар», хранителем которого стала Сания Попова.

До музея в доме сначала была школа, позже - детский сад, а в более раннее время – кафе, после которого инициативной группе пришлось восстанавливать помещение практически с нуля.

Среди экспонатов можно увидеть складывающуюся железную кровать, старинные сундуки, 200-летнюю тканую скатерть, кухонную утварь, собранную всем миром, старинный буфет, комод, этажерку и множество литературы.

- Я стала хранителем, потому что считаю необходимым сохранить культуру татар. У нас много смешанных браков, наши дети не говорят по-татарски. И я думаю, а кто, если не мы? Мы создаем все это не только в память о дедушках и бабушках, но и для наших потомков, - заключает Сания Зуфаровна.

Марина Эрмиль

Материалы предоставлены Сажидой Баталовой

Фото: Сажида Баталова, герои публикации