На территории Этнографического музея народов Забайкалья можно встретить множество старинных домов. Однако немногие знают об истории и особенностях этих памятников архитектуры. Мы решили это исправить и рассказать о некоторых из них.

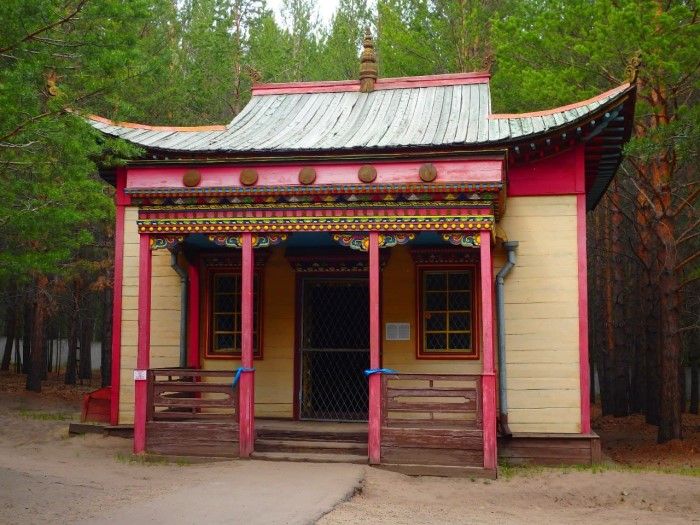

Дуган «Деважин» из Тамчинского дацана

Удивительный памятник архитектуры Тамчинского дацана построили в 1758 году, а в музей его перевезли из Селенгинского района в 1972-м. В комплексе Тамчинского дацана дуган «Деважин» был одним из 17 малых храмов и занимал место в западной части двора. Его построили для размещения в нем модели чистых райских земель Будды Амитабхи.

Дуган представляет собой квадратное здание с четырехскатной крышей и загнутыми вверх углами. Крытое крыльцо богато украшено раскрашенной деревянной резьбой. Здание имеет двухстворчатые двери, открывающиеся внутрь, а по обеим сторонам от входа расположены застекленные окна, забранные решеткой.

Внутри храма экспонируется выставка культового зодчества янгажинских (оронгойских) мастеров конца 19 - начала 20 вв. На выставке можно увидеть панно «Тунши», иллюстрирующее индийскую сказку о четырех животных, решивших спор о том, как достать плоды с высокого дерева.

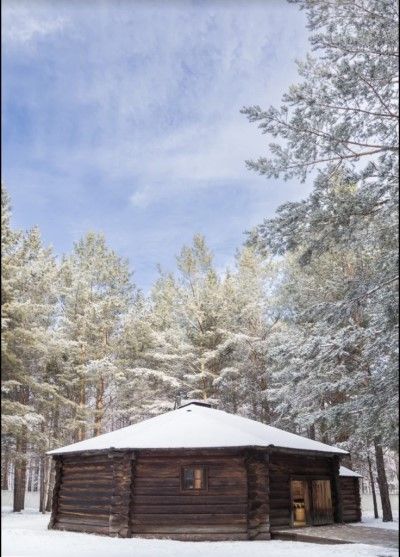

Зимний дом забайкальского бурята

Старинный деревянный дом-зимник построил плотник Степан Зуев и хозяин Ринчин Цыремпилов в 1912 году в селе Арбижил Заиграевского района. Принцип и технику строения дома позаимствовали у русского населения. На территорию музея его вывезли в 1972 году.

Дом-зимник зажиточного бурята представляет большое прямоугольное помещение. Окна выходят на юг и менее всего подвержены господствующим ветрам. В северной стене, обращенной к амбару и загону для скота, прорублено маленькое окно. К дому пристроена вторая изба, меньшая по размеру и соединенная с первой холодными сенями.

Несмотря на то, что строители возвели дом по русскому образцу, во внутреннем убранстве они сохранили черты традиционного интерьера войлочной юрты. Единственным новшеством была кирпичная печь, разделявшая дом на две условные половины.

Качугская юрта

Юрту возвели в начале 20 века. Постройка представляет собой восьмистенное многоугольное жилое помещение, срубленное «в обло». Рубка «в обло», или «в чашу» до сих пор считается часто применяемым методом в деревянном строительстве.

Здание перевезли в 1970-х годах из села Магдан Качугского района Иркутской области. Крыша юрты опирается на 4 опорных столба - тэнги, их соединяют балки – хараса. Они образуют квадрат, на который устанавливалась крыша. Столбы всегда ставились в строгой зависимости от ориентации входа.

К юрте пристроен небольшой амбар для хозяйственных целей. В летний зной туда заносили продукты, а также там находился глубокий погреб. Помимо этого, рядом с юртой стоит глинобитная печь. Ею часто пользовались несколько женщин, живущих рядом.

Дом Красикова

Дом бедного крестьянина-ремесленника Красикова находится на территории старообрядческого комплекса музея. Его построили в 1861 году в селе Барыкино-Ключи Тарбагатайского района в традициях русской архитектуры Сибири 18 - начала 19 вв.

Планировка дома несложная и характерна для небогатых жителей сел. Дом состоит из прямоугольного, почти квадратного жилого помещения с печью, сеней с чуланом - «казенкой» и прируба крытого крыльца. Крыльцо, функционально необходимое в суровых климатических условиях Забайкалья, добавляет дому особый архитектурный акцент. Высокие стенки крыльца завершаются поясом со стойками, которые вверху скреплены фризовой доской с арочным вырезом.

Потолок жилого помещения выполнен из половинок бревен, уложенных круглой стороной вниз и упертых на бревно – «матицу». Характерной особенностью дома считаются «круглые» углы стен избы, в то время как наружные углы сплочены в «обло».

Главной деталью в интерьере избы считается печь, расписанная узорами. Много места в жилом помещении занимают предметы женского ремесла – ткацкие станки, чесалки и прялки. Кроме дома, в жилом дворе находится амбар, кузница и два станка.

Алятская усадьба

Усадьба предбайкальского бурята-крестьянина среднего сословия включает в себя дом-зимник и летней юртой с открывающимся дымоходом-люком. Оба строения перевезли в музей из села Аляты Аларского района Иркутской области. Усадьбу и юрту построили в конце 19 века. Сам дом-зимник с низкой покатой крышей и холодными сенями был типичным жилищем для большей части крестьян-бурят Иркутской губернии в конце 19 – начале 20 вв.

Мало кто знает, но в этом доме родился и вырос первый бурятский летчик Базыр Васильевич Башлеев - подполковник авиации, кавалер ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени и других наград.

Базыр Васильевич родился в 1908 году в улусе Алят Иркутской губернии в многодетной состоятельной семье. Отец умер рано, оставив пятерых малолетних детей, но мать, которая была известной целительницей, отправила старшего Базыра после 7-го класса во Владивосток на спецкурсы военной школы. Оттуда его направили в Тверскую кавалерийскую школу, где в то время обучалась группа монгольских юношей. Базыр быстро подружился с ними, общаясь на родном бурят-монгольском языке.

В 1930 году в Оренбургское летное училище прибыли шесть монгольских курсантов, которые не знали русского языка. Нужен был переводчик из числа военнослужащих, им стал курсант Базыр Башлеев. По приказу он прибыл в Оренбург, стал переводчиком у монголов в летной школе имени Ворошилова и помогал им разбираться с плакатами, схемами и книгами. Позже на пути руководства школы встал другой вопрос – кто будет учить монголов летному мастерству в небе? И выбор снова пал на Базыра Васильевича. Вместе с курсантами из МНР он успешно завершил курс летной подготовки и стал инструктором.

За 12 лет более 100 монгольских летчиков под началом Башлеева освоили технику пилотирования не только на учебных У-1, У-2, но и на боевых самолетах-разведчиках и истребителях. В дни полетов Базыр Васильевич часами не вылезал из кабины самолета. Как инструктор и командир эскадрильи он помог обрести крылья и многим советским летчикам. Базыр Васильевич освоил технику пилотирования 12 типов самолетов, совершил более 26 000 вылетов, провел в небе тысячи часов, обучая своих учеников секретам высшего пилотажа. Он участвовал в штурмах немецких оборонительных укреплений в ходе Ковельской, Варшавской и Берлинской операций.

После войны дивизию, где он служил, расформировали. Однако с авиацией Базыр Васильевич не расстался. С 1946 по 1950 год он был начальником летной части аэроклуба в Ташкенте и Курске, а затем стал начальником аэроклуба в Перми. На пенсию ушел в 1967 году с Пермского обкома ДОСААФ.