В Центре современного искусства «Залуу» прошли персональные выставки двух талантливых художников театра кукол «Ульгэр» - Амгалана Ринчинэ и Сэсэг Дондоковой. Мы побывали на одной из них и расскажем, что представил автор и какой смысл вложил в свои работы.

Для художника, дизайнера и арт-менеджера Амгалана Ринчинэ, исследующего и переосмысляющего бурятскую культуру, это первая персональная выставка, хотя художник выставлялся в Москве, Курске, Иркутске, Монголии и Кыргызстане.

Здесь он показал все свои грани таланта и творческие эксперименты и предложил зрителю окунуться в древние знания бурят о мире, о себе, в бурятские легенды и культурные коды, которые воплотил через современное искусство.

Выставка имеет название «Хараса» (6+), что в переводе с бурятского означает «взгляд». В этом случае взгляд бурята на родную культуру, которая окружала его с самого детства, с запахами молока и бараньей шерсти, с пением колыбельных и сказок, которые бабушка рассказывала на ночь.

И именно с этого воспоминания, связанного с бабушкой, и начинается выставка. Зрителю предстает шесть шэрдэгов – войлочных матрасов из чистой овечьей шерсти, что является традиционным предметом бурятского быта и других кочевых народов.

– В коллекции «Тамга» представлены шэрдэги в том размере, который рассчитывала моя бабушка для комфортного размещения одного человека. Визуально они отсылают нас к тамга, что переводится как «печать», и родимому пятну, которое у монголов и бурят считается небесной отметиной. Эти шэрдэги я сам валял, использовал шерсть белой и черной овцы. Здесь я работаю с эстетикой белого и черного, пытаюсь это исследовать и перевожу шэрдэг из горизонтальной плоскости в вертикальную. Тогда он начинает по-новому восприниматься, хотя это та вещь, которая лежит на полу или на кровати, я предлагаю посмотреть на привычный предмет под другим углом и делаю из него искусство, – рассказывает Амгалан.

Один из центральных экспонатов выставки «Вселенная бурята» – специально подвешенные 12 метров войлока, которым художник придал интересную форму.

– Это мой первый опыт в области больших инсталляций. Это чисто концептуальное искусство, многодельности там нет, как и преображения самого материала. Это кусок войлока, который мною интерпретирован. Для бурят войлок – это традиционное ремесло. В нем заключается все: из него делают юрту, одежду, постельные принадлежности, шэрдэги. Шерсть сопровождает кочевника на всем пути – от рождения до смерти. У Исая Калашникова я прочитал, что войлоком обворачивали тело умершего человека и оставляли в степи. А когда младенец рождается, его тоже кутают в шерсть, чтобы согреть. И это мое визуальное представление, как бы выглядела вселенная бурята в нашем материальном мире.

Современное искусство интересно тем, что в нем всегда требуется участие зрителя. Если классическое презентует то, что есть, и идея закончена, то в современном зритель – равный участник сотворчества, и если у него появилось какое-то впечатление, значит искусство происходит здесь и сейчас. Мне эта композиция напомнила Млечный путь, на который смотрит кочевник, лежа в степи под удивительно звездным небом.

– Возможно, я об этом не думал, – отмечает Амгалан. – Помогала мне в этой работе Ася Лыгденова. Последнее время я тяготею к большим инсталляциям, потому что масштаб производит иное впечатление. Когда мы видим что-то большое, испытываем благоговение, это чувство заложено в нас и наверняка имеет какие-то основы под собой. И я хотел бы исследовать эту сторону.

В центре выставки – керамика Амгалана из его проекта «Дотор/Внутренний», который концептуально связан с бурятской ментальностью. Здесь его воспоминания из детства, когда он жил в деревне, когда наблюдал, как родные заготавливают на зиму мясо, как из тела барана вынимают желудки, кишки, промывают и как ему открылся удивительный орнамент внутренностей. Его он воплотил в гипсе и повторил в керамике.

– Этот узор узнает любой, кто живет в Бурятии, это то, что вшито в код. Он попадает в самое сердце, моментально возвращает к корням. И это мое заявление зрителю, что внутри тоже очень много красоты, ее нужно уметь разглядеть.

Конечно, есть в «Харасе» и живопись - на выставке представлены картины Амгалана. Одна из них - «Хии морин», где изображен мифический голубой конь, несущий на спине волшебный камень, исполняющий желания, – чинтамани. Его Амгалан повторил также в керамике, представленной в экспозиции.

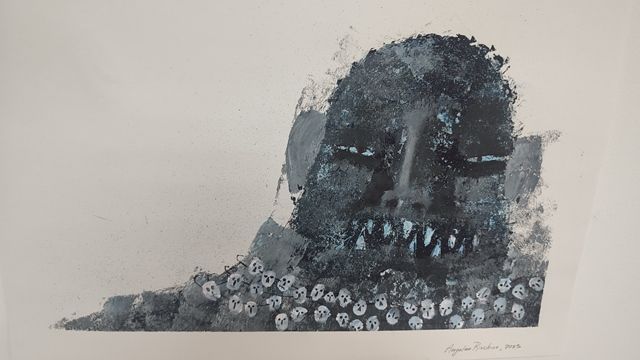

Особое место в творчестве художника занимает графика и книжная иллюстрация. Серия работ посвящена эпосу «Гэсэр» и рассказу о царе птиц и трех его дочерях, одна из которых плачет, другая танцует, а третья поет в ожидании того, когда их съест чудовище.

– Это же отношение ко времени у бурят: сегодня, завтра, послезавтра. Если сегодня случилось горе, то это неизбежно, завтра – попроще, а послезавтра – это вообще далеко, поэтому она поет. Это удивительная космология. И я такой же бурят: сегодня все горит, завтра – будет завтра, а послезавтра – это вообще непонятно когда, и можно не беспокоиться. В этом тексте вшито много наших ментальных черт.

Одна из последних работ для Амгалана – иллюстрации для проекта председателя совета Регионального общественного движения «Хранители Байкала» Дулмы Содномовой и книги сказок Тугнуйской степи.

– Текст очень мощный, древний, это как неадаптированные сказки братьев Гримм. И сам текст диктовал мне стиль. И могу сказать, что он похож на меня. Мое искусство – такое грубоватое, мистическое, мрачное, древнее, хтоническое. Оно из глубины веков, передает представление наших предков, как они по-другому воспринимали мир. Иногда мне бывает не по себе, когда я вижу современную интерпретацию бурятской культуры – яркую, чересчур позитивную, когда она переносится в сувенирную плоскость. Нет ничего страшнее усреднения, упрощения. В искусстве, безусловно, должен быть плюрализм, но хочется, чтобы те, кто знакомится с нашей культурой, представляли не только эту фасадную сторону.

Исследование, переосмысление, эксперимент становятся основной задачей для Амгалана, он пользуется богатым инструментарием, чтобы выразить мысль и не останавливается на чем-то одном.

– Персональная выставка – это этап, я его для себя отмечаю. Она классная в плане, что я был и куратором, и дизайнером, и архитектором, и автором, смог все контролировать, и там все мое - как представляю красоту, какое ощущение она должна рождать. В первую очередь - легкости, она не нагромождена смыслами, там нет огромных текстов, я хотел создать выставку, понятную визуально, «ощущенчески».

Отметим, выставка состоялась при поддержке министерства культуры Бурятии.