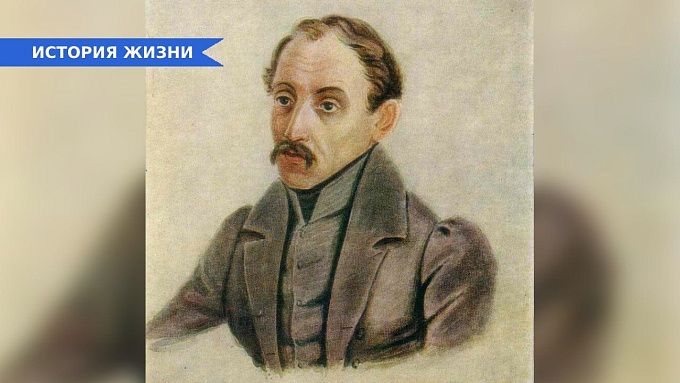

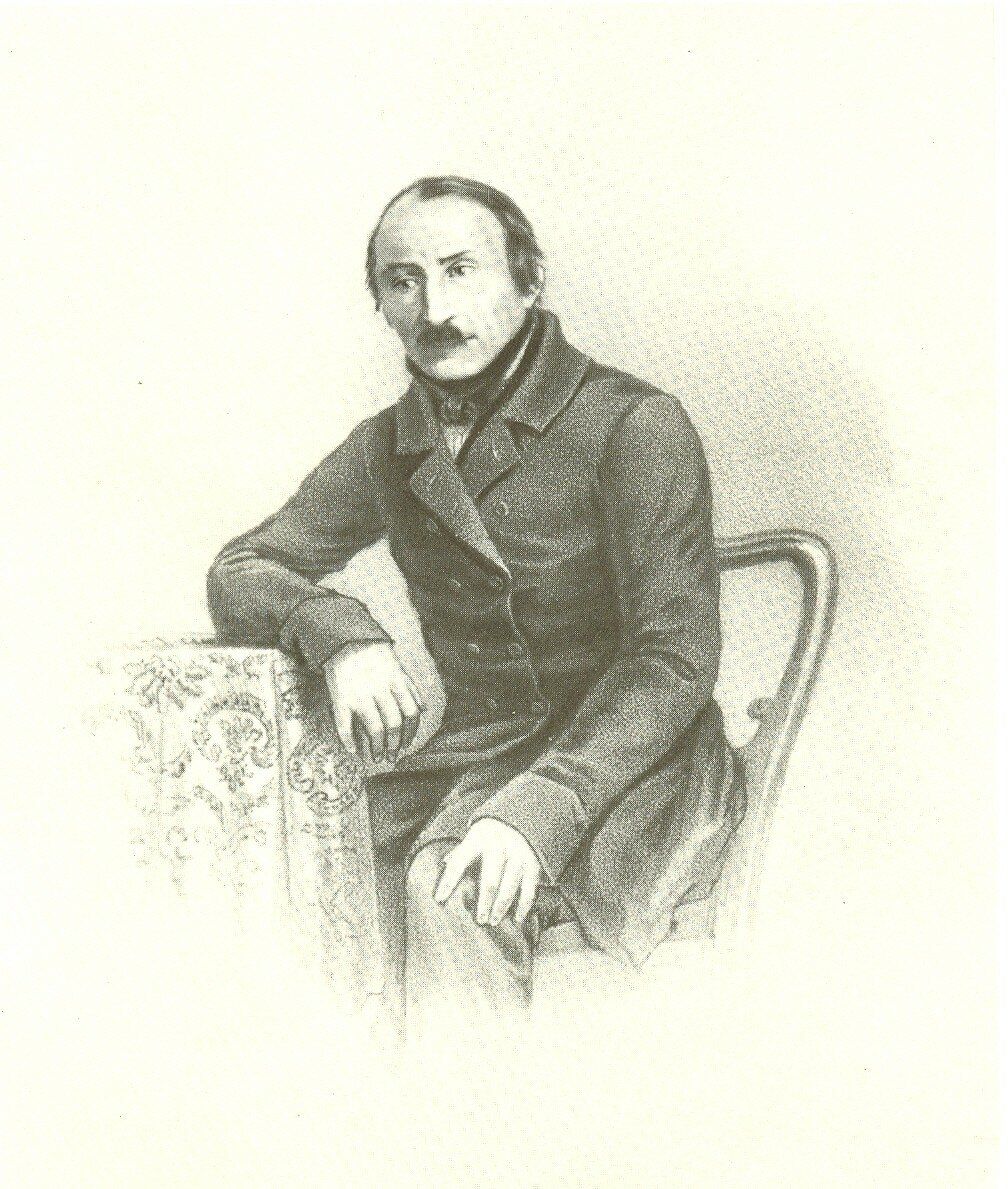

В этом году исполняется 225 лет со дня рождения декабриста Петра Ивановича Борисова. Два года он и его брат Андрей жили на поселении в селе Подлопатки Мухоршибирского района. За участие в восстании Черниговского полка в Киевской губернии (его еще называют вторым восстанием декабристов) братьев приговорили сначала к смертной казни, потом к пожизненной каторге. Но спустя 13 лет каторжные работы заменили на поселение в Сибири. Небогатые дворяне из Слободско-Украинской губернии с центром в Харькове оказались в «бедной деревушке, лежащей в глуши среди песков и гор». Так в письмах описывал Подлопатки Петр Борисов. А его брат Андрей в это время уже страдал от психического заболевания, которое приведёт его в Верхнеудинскую больницу.

Меланхолия или помешательство?

Суровый приговор был связан и с тем, что братья Борисовы были создателями нескольких тайных декабристских обществ и входили в группу, которая планировала убийство императора Александра I. В тюрьме Петропавловский крепости в одиночной камере у Андрея Борисова обострилось психическое заболевание, которое его брат описывал как меланхолию и мизантропию, а тюремное начальство считало тихим помешательством. В своем несчастье Андрей Иванович был не единственным: от одиночного заключения в крошечных полутемных помещениях, постоянной тишины и неусыпного контроля многие узники умирали или сходили с ума.

Узнав о состоянии декабриста, генерал-губернатор Восточной Сибири Вильгельм Руперт распорядился поместить его в отделение для сумасшедших Верхнеудинской больницы. Там болезнь усугубилась, Андрей отказывался принимать пищу, сильно исхудал. Пытаясь вызволить брата, Петр Борисов в тревоге и огорчении писал верхнеудинскому окружному начальнику Шапошникову:

«Он боится людей, не желая им зла. Никогда не впадает в безумие, тихий и даже робкий его нрав. Нести снова тяжесть наказания служит лучшим ручательством, что он не сделает ничего вредного».

В итоге, опасаясь скорой смерти, власти сначала разрешили Петру Борисову находиться в больнице при брате, а потом вернули обоих в Подлопатки.

«Меня не страшат ни труды, ни хлопоты»

До Подлопаток братья Борисовы вместе с другими декабристами отбывали ссылку в Иркутской области и в Забайкальском крае: на Александровском винокуренном заводе, в Благодатском руднике и Нерчинских рудниках, в казематах Читы и Петровского Завода. Тяжёлой работой декабристов не обременяли, к рабочим не допускали, поэтому они рыли канавы, ремонтировали дороги, мололи муку на ручных мельницах, братья Борисовы обрабатывали огород. В тюремных камерах многие жили с женами. Обстановка камер сохранилась на акварелях Николая Бестужева: шкафы с книгами, кресла, письменные столы.

В Сибирь Борисовы поехали одними из первых, каторжную тюрьму покинули последними. Петр Иванович рассчитывал попасть на поселение поближе к губернскому Иркутску, Верхнеудинску или Кяхте, где есть врачебная помощь и жить легче, и даже звали к себе сестёр Елизавету и Анну. После смерти родителей сёстры жили на родине в глубокой нищете, и воссоединение виделось Петру Ивановичу как лучший выход для всех.

«Мне и брату дадут от казны 30 десятин пахотной и сенокосной земли и по 200 рублей на годовое содержание каждому из нас, - мечтал декабрист в письмах к сёстрам. - Меня не страшат ни труды, ни хлопоты. В Сибири живут такие же люди, есть много честных и добрых. Мы всегда сможем иметь книги и новые журналы. Здешний климат при всей своей суровости здоровый и даже приятный».

Однако переезд не состоялся, а в Подлопатках необходимость неотлучно находиться при брате, у которого, по всей видимости, случались припадки сумасшествия, лишила Петра Борисова возможности заниматься сельским хозяйством и зарабатывать на пропитание. Нужда была, как выражался Петр Иванович, «жесточайшая», братья вели полуголодное существование. Поняв призрачность своих надежд, Борисов начинает хлопотать о переводе на другую сторону Байкала. В письме к декабристу Сергею Волконскому, который жил под Иркутском, он надеется на перевод и просит об одолжении — получить посылкой сельскохозяйственные инструменты:

«Между крестьянами нашей деревни едва ли найдутся требователи на мои железные поделки. В своих избах многие из них и стёкла почитают излишней роскошью, не совместимое с крестьянским бытом».

Сам декабрист не мог покинуть место поселения, чтобы продать инструменты в другом месте, не нашлось и человека, который согласился бы бросить хозяйство и поехать торговать.

Умер за письменным столом

В том же году благодаря ходатайству друзей Борисовых перевели в деревню Малая Разводная близ истока Ангары. В то время это было большое, богатое и красивое село. Здесь они прожили 13 лет, вели отшельнический образ жизни и занимались научной работой.

Следует отметить, братья Борисовы получили домашнее образование, но постоянно занимались самообразованием и природоведческими исследованиями. Даже на каторге вели метеорологические наблюдения, собирали гербарии и коллекции насекомых. Петр Борисов владел акварельной живописью, рисовал местные растения, насекомых и птиц, делал описания. Его работы хранятся в крупнейших музеях и библиотеках страны, в том числе в научной библиотеке МГУ имени Ломоносова, в Государственной библиотеке имени Ленина и в Пушкинском музее изобразительных искусств. В Бурятии работы Петра Борисова находятся в Национальном музее Бурятии и в музее декабристов в Новоселенгинске. В столице у Борисовых не было состоятельных родственников, которые помогали бы ссыльным деньгами, поэтому Петр Борисов рисовал и на заказ.

Братья Борисовы прожили вместе всю жизнь и ушли в один день в возрасте 56 и 54 года. Первым за письменным столом умер Петр Борисов, вторым ушел его брат Андрей, в порыве отчаяния покончив с собой. Его тело нашли рядом с телом брата.

В 1952 году в связи с предстоящим запуском Иркутской ГЭС и затопления сёл в верховьях Ангары предпринята попытка найти могилы братьев Борисовых и перезахоронить останки в Иркутске. Однако она не увенчалась успехом — то ли захоронения без должного ухода затерялись на деревенском кладбище среди могильных крестов и высокой травы, то ли братьев похоронили за оградой, ведь Андрей был самоубийцей. В 1958 году село Малая Разводная и кладбище были затоплены. Часть села сохранилась, на его месте сейчас находится микрорайон Солнечный.