Газета «Традиция» начинает серию публикаций о сельских музеях Бурятии. Какие экспонаты удалось сохранить, как жили наши предки в разных районах республики и на каких интересных выставках и событиях можно побывать, читайте далее.

Открывает цикл музей «Семейская старина» в Тарбагатайском районе — центр притяжения местных жителей, туристов из Бурятии и из других регионов России и даже федеральных телеканалов.

Обретение иконы

Во время репетиции театра эстрадных миниатюр «Гоп-компания» из-под подкладки пиджака одного из артистов выпала вшитая обережная икона Николы Чудотворца — как раз в день святого. Икона пополнила коллекцию музея «Семейская старина»

Тарбагатайский народный музей «Семейская старина» создавался с 1982 года, в 1984 году ему был присвоен статус народного. Музей находится в помещении районного Дома культуры в селе Тарбагатай. Площадь комнаты, где располагается музей, небольшая, меньше 70 квадратных метров, но каждому экспонату нашлось своё место. Здесь можно увидеть книги, иконы, предметы быта, одежду допетровской Руси — всего 560 экспонатов. Все они уникальны, представляют большую ценность и занесены в государственный каталог Музейного фонда РФ. Многие предметы были переданы в дар населением.

- Совсем недавно у нас произошла удивительная история, - рассказывает экскурсовод музея Ольга Николаевна Андреевская. - У нас есть театр эстрадных миниатюр «Гоп-компания». Репетировали спектакль «Василий Тёркин», и там есть сцена, в которой мужчины хлопали об пол пиджаками — старыми, которые сохранились у жителей. И из одного пиджака вылетела икона Николы Чудотворца. Причем было это как раз в день святого.

Маленькая меднолитая икона была вшита в пиджак в качестве оберега, и никто об этом не знал. Теперь она пополнила музейную коллекцию.

Янтарные бусы и старинные лестовки

В музее «Семейская старина» есть две постоянные экспозиции. Первая из них рассказывает о Тарбагатайском районе в годы Великой Отечественной войны. Здесь представлены медали воинов-тарбагатайцев, письма и различные документы, есть гильзы и гранаты. Рядом стенд, посвященный специальной военной операции. Вторая экспозиция — о старообрядцах Забайкалья. Тут можно детально рассмотреть семейскую одежду: сарафаны, запоны, рубахи, пояса, кички, платки, курмушки, то есть куртки. Есть орудия труда (грабки, соха, серпы) и предметы быта, например, угольные утюги, различные туески, маслобойки, а также старинные семейские сундуки. Поражают и семейские прялки, полностью сохранившие свой первозданный вид.

- У нас хранятся янтарные бусы — это одно из отличий семейского наряда. Раньше в праздники женщины обязательно надевали янтарные бусы из крупных необработанных камней, от трёх до восьми рядов. Бусы передавались по наследству, они были очень дорогими — можно было обменять на корову. До сих пор у некоторых жителей хранятся такие реликвии, - говорит экскурсовод. - Также нитку янтарных бус носили под рубахой — считалось, что это помогает предотвратить заболевания щитовидной железы.

Гордостью музея являются старинные деревянные иконы, деревянный походный крест и коллекция лестовок для чтения молитв.

- Есть старинная лестовка, которая символизирует лестницу, связь между небом и землей. Лестовки чем-то напоминают буддийские четки. В каждую ступеньку вшита молитва, и когда молятся, перебирают ступеньки. Лестовки есть только в старообрядчестве, - поясняет Ольга Николаевна.

Трудолюбие и сила духа

Семейские костюмы многослойные: нижняя рубаха, подъюбник, круглый сарафан. Так одевались, чтобы выглядеть дородной, крупной, сильной. Раньше это ценилось, ведь брали невесту по тому, как она будет работать

Через семейский костюм и предметы быта можно «восстановить», как жили ссыльные переселенцы в Забайкалье, как много и упорно работали и чего добивались благодаря трудолюбию и силе духа.

- Семейские костюмы многослойные: нижняя рубаха, подъюбник, круглый сарафан. Так одевались, чтобы выглядеть дородной, крупной, сильной. Раньше это ценилось. Брали невесту по тому, как она будет работать, ведь на женщину в те времена было взвалено очень многое: растить детей, делать всё по дому и по хозяйству. А еще женщины занимались домовой росписью, - рассказывает экскурсовод музея «Семейская старина». - Но и денег на жену не жалели, так как по нарядам жены судили о благосостоянии мужа.

Современному человеку сложно представить себе быт переселенцев, которым пришлось начинать жизнь заново в «пустопорожнем» месте. Прежде чем нашить вручную рубах - нужно было ткать; чтобы сходить за водой - требовались самодельные ведра и коромысло. Бондарь стягивал липовые дощечки металлическим обручем, и получалось ведро — с водой достаточно тяжелое. С такими ведрами ходили за водой для дома и огорода, причем в первое время, пока не было колодцев, воду носили с реки.

- Прежде чем идти по воду, младшая девочка спрашивала благословения у старшей, чтобы принести чистую воду. Воду набирали в кадку и закрывали крышкой, ковшик обязательно переворачивался - в деревнях до сих пор так делают, - отмечает Ольга Николаевна.

После плодородных южных почв (переселялись из Польши, Украины и Белоруссии) заниматься сельским хозяйством на каменистых тарбагатайских землях было очень тяжело. Раскорчевывали лес, пахали и сеяли вручную — плуги появились позже - и выращивали пшеницу и даже прихотливую к климату гречиху.

- Для нас гречка — это обычное блюдо, а тогда гречневая каша на столе была праздником, - отмечает экскурсовод.

Узнать больше о жизни старообрядцев в Забайкалье можно в народном музее «Семейская старина» (село Тарбагатай, ул. Ленина, 33, тел. 8-3014-65-60-55). Регулярно проводятся выставки, экскурсии и различные мероприятия для взрослых и школьников. Кроме того, с 2019 года в музее работает любительское объединение мастеров народного художественного промысла «Дом ремёсел». Здесь шьют семейские костюмы и куклы, ткут семейские пояса, делают украшения, занимаются лоскутным шитьём, обучаются домовой росписи по дереву. Изделия Дома ремёсел также можно посмотреть.

История одного экспоната

Тихвинская икона Божьей матери

Тихвинская икона Божией матери 18 века была передана в дар музею, но документов, кем и когда, не сохранилось. По сведениям предыдущего хранителя, эта и другие иконы раньше находилась в куналейской церкви, но храм сгорел.

Тихвинская икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых икон в православной традиции. Считается, что Тихвинская икона даёт защиту и исцеление. К ней обращаются в скорби, при тяжёлых заболеваниях, в том числе душевных расстройствах. Образ также считается покровителем детей и подростков. Икону ещё называют «Чадоподательницей», так как она помогает женщинам, которые мечтают о рождении детей.

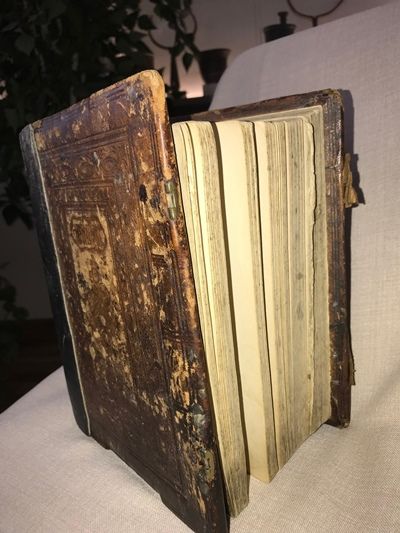

Канонник

Канонник, или полный молитвослов— богослужебная книга, содержащая в себе избранные каноны, акафисты, ежедневное молитвенное правило и последование ко Святому Причащению для церковной и келейной (домашней) молитвы. В музее «Семейская старина» сохранились старообрядческие издания 1800 года.

Подзор

Подзор – это декоративная деталь, украшающая постель. Подзоры были обязательно белого цвета, для их изготовления использовалась в основном хлопчатобумажная ткань – батист, бязь, дамаск. Подзор пришивали к простыне, его назначение — скрыть пространство под кроватью. Дело в том, что кровати были высокими, до метра (так как снизу шел холод, а на высоких кроватях спать теплее). Пространство под кроватью занимали сундуками, ларями, корзинами и прикрывали подзором.

Косник

Косник, или накосник - это плоское треугольное украшение, которое прикреплялось к кончику девичьей косы. Украшался вышивкой, бусами, лентами. Некоторые фольклористы считают, что косник имел обережную силу: яркое украшение как бы оттягивало от девушки всё дурное.

Фото со страницы музея «Семейская старина» в соцсетях