В честь 80-й годовщины Великой Победы газета «Традиция» продолжает серию публикаций о жителях Бурятии — участниках войны и тружениках тыла. Воспоминаниями и семейными фотографиями делятся сами читатели.

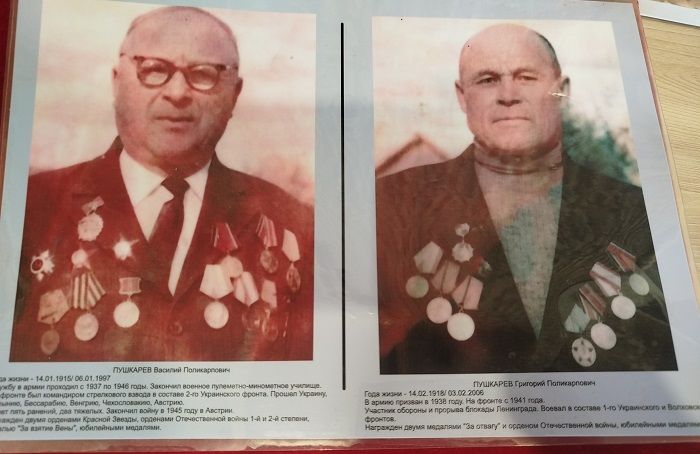

Три ордена Василия Пушкарёва

О ветеране Василии Поликарповиче Пушкареве, его братьях Григории и Михаиле рассказывает внучка Галина Носкова.

Василий Поликарпович родился 14 января 1915 года, после прохождения военной службы работал дежурным по станции, но в мирные планы железнодорожника вмешалась война. Окончив пулемётно-миномётное училище, ушёл воевать на Второй Украинский фронт. Будучи командиром взвода, получил задание подорвать мост на реке Прут, чтобы закрыть пути отхода немецкой группировке. На выполнение потребовалась целая ночь. Командир разбил солдат на три группы: первая группа отвлекала врага, вторая прикрывала огнём, третья шла на подрыв моста. Василий Поликарпович вёл за собой основную группу — подрывников. К утру мост был взорван, Василия Поликарповича наградили орденом Красной Звезды.

Второй орден Красной Звезды Василий Поликарпович получил за выполнение боевого задания на реке Дунай. Немцы закрепились на правой стороне, задачей было переправиться и вступить в бой с противником. Фашисты били по плотам прицельным огнём, некоторые пошли на дно. К счастью, вовремя подошла помощь на катерах из Одессы. Благодаря этому выжившие переправились и окружили немцев.

9 мая при освобождении Вены Василий Поликарпович получил тяжелое ранение в лёгкое. От верной смерти его спас орден Красной Звезды на левой стороне гимнастёрки, возле сердца. Спустя семь месяцев после ранения он догнал свою часть в Венгрии. Демобилизовался воин 25 мая 1946 года, очень спешил к родной станции Карымка (Новоильинск), к маленькой речке Ильке.

Василий Поликарпович Пушкарев прошёл Украину, Румынию, Бессарабию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Награждён также орденом Отечественной войны первой и второй степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», наградами мирного времени — медалями «За трудовые отличия», «За доблестный труд». Являлся ветераном труда и победителем соцсоревнований 1973 года. Возглавлял совет ветеранов ВОВ, работал старшим помощником начальника станции Наушки, ревизором, техническим руководителем, начальником УЖД Хандагатайского леспромхоза.

К празднику Великой Победы Василий Поликарпович готовился с трепетом: доставал парадный костюм с наградами, чистил, наглаживал стрелки на брюках. Утром 9 мая празднично одетый, он шёл на парад с женой, детьми и внуками, выступал на митинге, возлагал цветы к памятнику павшим, а потом праздновал День Победы с близкими.

Родной брат Григорий Поликарпович Пушкарёв родился 14 февраля 1918 года. В армию был призван в 1938 году, на фронт попал в 1941. Участник обороны и прорыва блокады Ленинграда. Воевал в составе Первого Украинского, Ленинградского и Волховского фронтов. Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За Победу над Германией», «За оборону Ленинграда». Демобилизован в 1945 году. Брат Михаил Поликарпович — участник войны в Корее, дата смерти и место захоронения не известны.

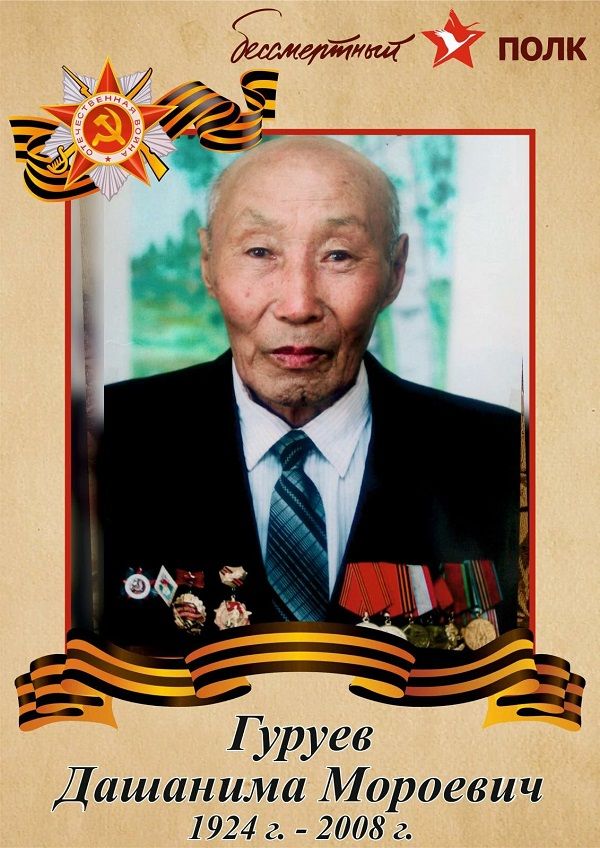

Воин-освободитель

Рядовой Дашанима Мороевич Гуруев родился в 1924 году в Кижингинском районе в многодетной семье, в которой росли семеро мальчиков и пять девочек. После семилетки окончил железнодорожное училище и получил профессию формовщика чугунного литья. Работал в цехе ПВЗ, где изготавливали корпуса для мин. В 1942 году был призван в Красную Армию, ни с кем из родных не успел попрощаться. После трехмесячных курсов связистов был направлен на фронт, где также получил специальную лыжную подготовку. В битве за Курскую дугу Дашинима Мороевич был ранен в голову, контужен и долго лечился в военном госпитале.

После госпиталя был направлен в 149-ю стрелковую дивизию Второго Белорусского фронта, освобождал город Речица и снова получил ранение в руку. После госпиталя вернулся в строй, участвовал в форсировании Днепра (операция «Багратион»).

Освобождал наших пленных из концлагеря у города Жлобин. Лагерь был огорожен колючей проволокой, которая была под электрическим током. Пленные выглядели как живые скелеты, практически все были заражены тифом. Многие солдаты от них заразились, в том числе и Дашанима Мороевич. Лежал в изоляции, после выздоровления снова ушёл на фронт. Как вспоминал старый солдат, много раз рисковал жизнью, являясь связным командира роты. Весной 1944 года в районе станции Коростень получил тяжёлое ранение в голову. Лечился в Казани, в Чебоксарах, осенью 1944 года вернулся домой в родной Булак. До города Улан-Удэ его сопровождала медсестра. Награждён медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны второй степени.

Ушла на фронт поваром

О бабушке Анне Глебовне Якубинской рассказала Наталья Раднаева. «Помню нашу последнюю встречу в августе 1979 года. А 20 февраля 1979 года бабулечки не стало. Все о бабушке найдено в архивах», - написала она.

Анна Глебовна Якубинская 1914 года рождения работала на стекольном заводе, ушла на фронт в 1943 году поваром воинской части. Участвовала в боях на Первом Прибалтийском фронте, в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Польши. Как говорится в характеристике, данной в 1944 году, она хорошо знала своё дело и вкусно готовила, была аккуратна и вежлива, также могла приготовить пищу в боевых условиях. Анна Глебовна готовила под обстрелами и бомбёжками, маскируя от врага дым полевой кухни, а потом разносила по окопам горячую пищу. Как-то прошла по заминированному овощному полю, собрала урожай и приготовила борщ. Однажды после боя была занесена в список погибших, но, к счастью, оказалась только засыпана землей от взрыва снаряда. Похоронная команда откопала Анну Глебовну, врачи выходили.

Победу встретила недалеко от Берлина — не дошла до поверженного города 125 километров. Сержант Якубинская награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными наградами.

После войны стал машинистом

О командире стрелкового взвода Ибрагиме Беляловиче Сайфутдинове рассказала внучка Гузель Логинова. Её дед ушел на фронт в 18 лет, с наступательными боями прошёл от Тарнополя до Львова. В 1944 году, командуя батальоном, получил тяжелое осколочное ранение в голову. Долго находился на грани жизни и смерти, но спасло мастерство врачей. Вернувшись домой инвалидом второй группы, работал в локомотивном депо в Улан-Удэ слесарем, кочегаром, а затем и помощником машиниста. В 1961 году, когда Улан-Удэнское отделение перешло на тепловозную тягу, первый «комфортабельный» поезд в столицу Бурятии привел машинист тепловоза Ибрагим Сайфутдинов. Кроме того, одним из первых в столице Бурятии пересел на электровоз. Награждён орденом Красной Звезды.

Кузнец и командир расчёта

О кузнеце и отважном воине Григории Ероновиче Михайлове рассказала его внучка ветерана Елена Иванова. Григорий Еронович родился 22 февраля 1923 года в Читинской области. Окончил семь классов, до марта 1942 года работал в колхозной кузнице. После призыва в ряды Красной Армии учился в Забайкальском пулемётно-миномётном училище, затем был направлен на фронт. Сначала был заряжающим, через месяц стал командиром расчёта. Войну начал под Сталингралом, закончил в Праге 9 мая 1945 года. Воевал на Курско-Орловской дуге, освобождал Украину, формировал Днепр, Днестр, Прут, Тиссу, освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», «За взятие Праги», орденом Славы третьей степени и орденом Красной Звезды.

После Великой Отечественной войны служил в Прикарпатском военном округе, участвовал в разгроме банд бандеровцев. В 1946 году был направлен в учебный танковый полк, в апреле 1947 года демобилизован.

Вернулся в колхоз, работал кузнецом. В 1956 году был избран председателем колхоза, работал до октября 1958 года. Затем учился в партийной школе, работал управляющим в селе Тарбагатай, зоотехником и бригадиром молочного комплекса. В 1978 году перешёл на работу в Верхне-Талецкий межлесхоз, работал инженером охраны и защиты леса, начальником цеха деревообработки. В 1983 году ушёл на пенсию. Похоронен в селе Верхние Тальцы.