В честь 80-й годовщины Великой Победы газета «Традиция» продолжает серию публикаций о жителях Бурятии — участниках войны и тружениках тыла. Историями поделились сами читатели.

Истории этого выпуска предоставлены Улан-Удэнским авиационным заводом - до 1960 года это был самолётостроительный завод № 99. За годы Великой Отечественной войны были мобилизованы и призваны на военную службу 1084 работника, в том числе 65 девушек. На плечи оставшихся, большинство из которых были женщины и подростки, легло сложнейшее производство авиационной техники.

Участники парадов на Красной площади

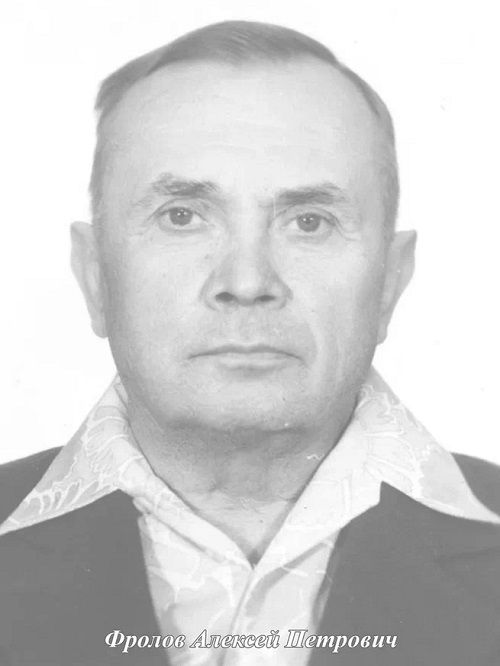

Алексей Петрович Фролов

Виктор Яковлевич Кабанов

7 ноября 1941 года в 8 часов утра на Красной площади в Москве начался военный парад в ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции. Парад был проведён во время битвы за Москву, когда линия фронта проходила в нескольких десятках километров от столицы. Он длился чуть более четверти часа и стал самым коротким в истории российских Вооруженных сил. Однако сила его воздействия на моральный дух советских граждан и бойцов Красной Армии неизмерима.

В параде на Красной площади 1941 года участвовал Алексей Петрович Фролов. Он был мобилизован Ленинградским РВК Московской области на фронт 23 июня 1941 года во второй мотострелковый полк войск НКВД Главного управления МВД. Участник обороны Москвы, участвовал в боях за Польшу, Венгрию, Румынию. Сержант, командир стрелкового отделения, прошел всю войну. Был демобилизован в мае 1946 года. Также он участвовал в Параде Победы на Красной площади 1945 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», медалью Жукова, юбилейными медалями. В июле 1946 года пришел на завод № 99, где работал слесарем и токарем. Стаж работы на заводе - 29 лет, общий трудовой стаж - 45 лет.

Еще один участник Парада 1945 года — Виктор Яковлевич Кабанов, летчик. Родился в 1915 году, окончил летную школу в 1940 году в городе Канске. На фронт направлен в марте 1944 года. Совершил 840 вылетов, из них 138 боевых. Сбил семь самолетов врага, из которых четыре истребителя «Фокке-Вульф» и три истребителя «Мессершмидт», уничтожил на земле много военной и транспортной техники противника. Демобилизован в 1946 году в звании капитана. С 1948 по 1965 год работал на авиазаводе летчиком-испытателем, до 1970 года - в цехе № 16.

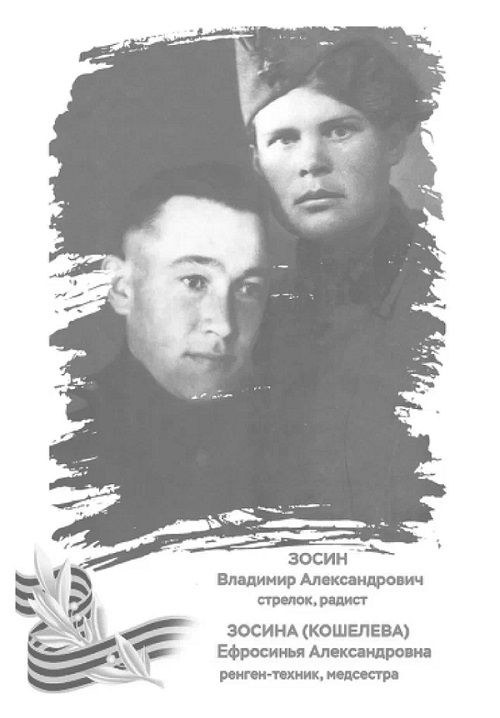

Супруги Зосины

Cупруги Зосины

Среди мобилизованных были и супруги Зосины. Владимир Александрович Зосин - старший сержант, воздушный стрелок-радист, воевал с августа по сентябрь 1945 года на Дальневосточном фронте в составе Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, в дальнеразведывательном авиационном полку.

Ефросинья Александровна Зосина была призвана в армию в 1941 году в качестве медсестры эвакогоспиталя. На тот момент ей было 24 года. Демобилизовалась в 1945 году. Работала в детских яслях с 1976 по 1988 год, спустя 10 лет ушла из жизни в возрасте 81 года.

Прошел всю войну с «катюшей»

Александр Иванович Поповский

Александра Ивановича Поповского мобилизовали в 1942 году, ему было 18 лет. После шестимесячных курсов сержант Александр Поповский попал командиром расчета минометчиков на прославленную «катюшу», к которой все фронтовики относились с особым почтением. С боевой установкой М-31 он прошёл всю войну. Воевал на 1-м Украинском фронте с 15 мая 1943 года до 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». «За победу над Германией», «За победу над Японией», орденом Славы II степени.

Однажды гитлеровцы головорезы, смяв цепь пехоты, приблизились к боевому расчету машины. Огонь открывать было уже поздно и рискованно - можно поразить своих. Миномётчикам пришлось вступить в рукопашный бой. Во время двухмесячной осады крепости Бреслау в Польше в 1944 году дивизия попала под массированную бомбежку, а сержант Поповский получил ранение.

День Победы гвардеец-минометчик встретил в освобожденной Праге. Войска 1-го Украинского фронта, совершив марш-бросок в 200 километров, освободили столицу Чехословакии. В Чехии была сформирована колонна и в составе 39-й армии передислоцирована в Монголию. Александр Иванович участвовал в войне с Японией и демобилизовался только в 1947 году.

Сразу после демобилизации он пришел работать на завод в гальванический цех, был передовиком, занимался общественной работой. Был активным рабочим корреспондентом газеты «Полет», фотографом, увлечённым коллекционером.

Воспитанница детдома

Нина Сухих (Ристолайнен)

В годы войны на заводе № 99 работала Нина Сухих (Ристолайнен). Впервые она перешагнула проходную 3 ноября 1941 года. «Нам, подросткам, предоставлялась «привилегия»: работать 10 - 12 часов, остальные сутками не выходили с завода», – вспоминала она. Судьбу гособоронзаказа в военные годы решали мальчишки и девчонки — 80 процентов заводчан составляли полуголодные подростки 14 - 16 лет. Их готовили из учащихся ремесленного училища, много было и воспитанников детских домов. «Высшая школа доходяг» - так их называли с болью в сердце.

«Ходили на поля колхоза «Улан-Эрхирик», где собирали мёрзлую картошку. Тем, кто не доедал длительное время, со слабым здоровьем, выдавали дополнительный паёк – тарелку овсяной каши», – рассказывала на встречах с молодежью Нина Иннокентьевна.

Когда завод начал выпускать самолёты Ла-5, появились новые профессии: столяр, клейщик, прессовщик, сушильщик, гидравлик, моторист, оружейник. И воспитанницу Иркутского детского дома Нину Сухих из цеха № 20, где она работала сначала учеником клепальщика, затем-клепальщиком, перевели столяром в цех № 8, а потом клееварщиком в клееварочную мастерскую.

Тогда фронт проходил через сердца людей и рабочие места. В столярной мастерской изготавливались детали (узлы) для Ла-5 из дельта-древесины. Для их склеивания необходим был синтетический клей. Она и ещё пятеро подростков работали клееварщиками, соединяя смолу с ацетоном, добавляя керосиновый концентрат. Все эти компоненты клея были токсичны и сильно действовали на кожу, глаза. Но все работали с полной отдачей, чтобы приблизить Победу. И помогали друг другу. Если вдруг терялась хлебная карточка, а такое было нередко, то помогали друзья, у кого в семье были огороды: кто картошкой в мундире, кто солёной капустой.

Здесь, на авиационном заводе, Нина Иннокентьевна встретила свою судьбу – жителя блокадного Ленинграда Петра Константиновича Ристолайнен, который прибыл на завод в 1949 году. Поженились они в 1951 году. Общий трудовой стаж супругов Ристолайнен на Улан-Удэнском авиазаводе составил 96 лет.

«На отдых давали два часа»

Раиса Ивановна Федотова

Мария Фёдоровна Загузина

В 1942 году на секретный завод № 99 в числе других подростков из Подмосковья привезли и 16-летнюю Раису Ивановну Федотову. Она работала в малярном цехе.

«Мы красили, шпаклевали самолеты. Работали практически круглосуточно, на отдых давали лишь два часа», - вспоминала Раиса Ивановна.

Она рассказывала о неустроенном быте военного времени, о том, что продовольствие было по карточкам. «Женщины из цеха часто делились своим скудным пайком, не оставляли в беде», - говорила Раиса Ивановна.

По воспоминаниям ветеранов тыла, почти ежедневно в ночную смену цехи посещал директор завода Сергей Иванович Прокопьев. Он беседовал с рабочими и часто вручал мастерам талоны на дополнительное питание на коллектив – несколько порций овсяного супа или галушек. Времена были голодные.

Раиса Ивановна осталась верна профессии маляра, её стаж на предприятии составляет более 40 лет. Была награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945». Также она ударник коммунистического труда и победитель соцсоревнований 1973, 1975, 1979 и 1980 годов.

В малярном цехе трудилась и Мария Фёдоровна Загузина. Она тоже прибыла в Бурятию из Подмосковья в товарном вагоне вместе с другими эвакуированными подростками. «В Улан-Удэ нас распределили по группам, по 21 человеку в каждой, – вспоминала труженица тыла. – Нашу группу направили в «малярку» авиазавода, тогда это был цех 21».

Группа Марии Федоровны обучалась по ускоренной программе. За три месяца вместо шести в ФЗО в Заиграево, где изучали краски, лаки, грунты. И вскоре приступили к самостоятельной работе: рабочих катастрофически не хватало. Тогда неделями не выходили с завода, ели и спали в цехе.

«Работаем, работаем и тут же уснем. Мастер подходит, будит. И опять работаем… До самого конца войны не знали ни сна, ни отдыха. Один раз в месяц отпускали домой помыться и немного поспать», – рассказывала она на страницах заводской газеты «Полёт». Следует отметить, что после войны Мария Федоровна еще много лет работала на УУАЗ.

Выдали валенки и продовольственные карточки

Фото 9 - Евгения Ивановна Табоякова

Труженица тыла Евгения Ивановна Табоякова приехала в Улан-Удэ в 1943 году по распределению из Саратова. Когда началась война, Евгения Ивановна училась в авиационном техникуме по специальности «Электро- и радиооборудование». И в 1941 году ей, как и другим студентам, пришлось совмещать учебу и работу на Саратовском авиационном заводе № 292, где она начала свой трудовой путь подсобным клепальщика в агрегатном цехе. Но вскоре немцы разбомбили этот корпус. Студентов направили работать на Московский моторный завод, который был эвакуирован в Саратов. Там Евгения стала фрезеровщиком. Потом их направили на завод «Серп и молот», изготавливающий снаряды.

В апреле 1943 года студенты защитили дипломы, их распределили по разным заводам страны. Евгению Табоякову, Марию Певушкину и Таню Рогулину направили на авиазавод в Улан-Удэ. «В отделе кадров нас принял помощник директора по кадрам Рыжков и начальник отдела кадров Александр Кузубо. Сразу выдали продовольственные карточки, устроили в общежитие. Да еще и одели: мы получили валенки, юбки, куртки из искусственного меха», - вспоминала инженер-технолог.

В военные годы на заводе начался серийный выпуск одномоторного истребителя Ла-5, на нём советские летчики показывали чудеса лётного мастерства и героизма. «Было, конечно, трудно, пришлось знакомиться с новым производством, людей было мало: в нашем бюро только начальник, я и еще один мальчик. Работы было много», - вспоминала Евгения Ивановна. А самое яркое её воспоминание – День Победы: все ликовали, плакали, смеялись, обнимались.

Началась мирная жизнь. В 1946 году Евгения Ивановна Табоякова соединила свою судьбу с Михаилом Васильевичем Соколовым, который приехал на завод в 1939 году после окончания Казанского авиационного института и работал в отделе главного конструктора. У них родилось пятеро детей. Евгения Ивановна проработала на заводе 43 года. Выйдя на заслуженный отдых, десятки лет активно работала в Совете ветеранов и пела в хоре.

Подготовила Надежда Вторушина