В Улан-Удэ недалеко от Храма Вознесения Господня уже 28 лет работает иконописная мастерская. Ее основали супруги Олег и Мария Шулеповы.

Мария - мастер-позолотчик, занимается иконописью и руководит АНО «Зодчий». По образованию она филолог и юрист, но уже много лет работает в иконописной мастерской. К этому делу ее приобщил муж. Они случайно познакомились во время ее работы в рекламном агентстве.

- Оказалось, что он художник, иконописец. Он меня привел в храм, научил. Я всегда рисовала, увлекалась искусством, рукоделием. Отец был слесарем на заводе, очень хорошо рисовал и чертил. Мама - учитель музыки, а брат — звукорежиссер.

Супруги вместе создают новые иконы, часто верующие заказывают у них ростовые и именные образы. Также они восстанавливают и старые лики.

Господь дал талант

Мария и Олег исповедуют православие, их семьи всегда были верующими. С этим связано много теплых детских воспоминаний.

- Моя бабушка родилась в 1905 году и в силу той эпохи была неграмотной, но знала много бытовых молитв. Например, «ангел мой, лети со мной, ты впереди, а я за тобой»; «Спать ложусь, крестом крещусь, молитвой одеваюсь, звездой осыпаюсь, матушка Богородица, храни меня до свету, а Господь до веку». Еще ребенком я запомнил их на всю жизнь, - рассказал иконописец.

Также дедушка и прадедушка Олега были художниками, поэтому ему всегда тянуло к рисованию, картинам и живописи. С первого класса он увлекался выжиганием, рисованием, лепкой.

- Господь всем раздал таланты и мне тоже. Это не родился и сразу стал иконописцем. Все формируется на протяжении какого-то времени, зависит от того, чем ты занимаешься. Я не закопал то, что мне дали. В школе рисовал, в институте тоже, а потом выставки делал. Мне всегда этого хотелось.

Будучи художником, Олег много работал в Италии, Австрии, Словакии и Польше, занимался духовными практиками, изучал разные вероисповедания и вернулся в Бурятию, когда заболел отец.

- Приехал домой и два года ухаживал за ним. В этот момент рядом расписывали храм и отец сказал: «Ты же умеешь рисовать, иди и посмотри». Я пришел в Храм Вознесения, там были двое иконописцев, к которым и пошел учеником. У меня нет академического художественного образования, что оказалось плюсом, потому после него сложно переучить человека в старорусскую иконопись. Художник видит картину и видит тень, а в иконе нет теней, она от божественного в наш материальный мир.

Олег подчеркивает, что иконописец – это изограф, он повторяет четкие линии по канону и не может добавлять ничего личного. Ведь основная задача мастера – бережно сохранить старые традиции и передать новым поколениям.

На иконопись бурятского художника благословили в 1996 году в Москве. Это был ректор Российского православного университета Иоанн Экономцев, который попросил написать икону.

- Я написал икону Петра и Павла. Это была первая моя икона в академическом стиле. Тогда ректор сказал, что мне нужно учиться работать в старорусском письме.

Затем Олег учился в Тобольской духовной семинарии, где в 2002 году освоил письмо, а после его направили в Шую и Палех в Московской области. Также он постигал техники во Владимирской области и Иркутске. Позже иконописец получил благословение благочинного Кяхтинского округа отца Олега Матвеева.

Когда Олег приехал в Шую и Палех, он увидел там 80 дворов и в каждом по иконописцу. В одном доме делали доски, в другом - левкас, в следующем шла позолота, в соседнем писали только лики и т.д.

- В XIX веке занимающиеся левкасом семьи старались отправить своего ребенка работником в дом тех, кто писал лики, потому что это самая сложная, но в то же время высокооплачиваемая работа. Ученики работали по 8—10 лет, помогали по хозяйству со скотиной, дровами и уборкой. За их труд с ними делились знаниями. Это называлось артелью.

Техники иконописи

В семинарии Олега учили писать иконы, как это делают из века в век в монастырях. Так, по старинной технике пишут только минералами и пигментами на желтковой эмульсии. Иконописцы отделяют желтки от белков, которые затем идут на сусальное золочение.

- Желток идет на эмульгацию минеральных красок, потому что минерал охры и вода не смешиваются. Это можно сделать только за счет желтка. Мы сохраняем традиции и продолжаем работать в старинной технике.

Мастер отмечает, что он всегда учится, потому что методы написания везде разные. Например, в Московской школе икона во время росписи стоит. По ней работают сухими красками. Во Владимирской, Ярославской и Палехской школах икона лежит на столе и краски наносят в редкой технике плавь, когда охристые тона в несколько слоев накладываются друг на друга.

В мастерской иконы изготавливают в технике старорусское письмо Рублевской эпохи XIV—XV века. Используются долговечные минералы, а также тщательно подготавливается основание.

- Этапы сборки: выбираем доску, сверху клеется паволока, затем проклейка и икона покрывается специальным меловым слоем из левкаса. После наносится сусальное золото. Мы изучили все этапы написания иконы. Все полностью происходит у нас в мастерской.

Иконопись воспитывает человека

Олег уверен, что иконопись воспитывает человека, а именно усидчивость, смирение, терпение и послушание в нем. С ним полностью согласна Мария, ведь это сложная и кропотливая работа, где много мелких деталей. Иконописцы ведут определенный образ жизни, на написание образов нужно благословение и работа над ними начинается со специальной молитвы.

- Мы ходим в храм, причащаемся, исповедуемся. В Великий пост читали псалтырь и определенные кафизмы. Мы молимся за живущих, умерших, родственников, друзей. Молитва должна быть ежедневной,- рассказала мастерица.

Супруги поделились, что сейчас появились авторские иконы, которые ни в коем случае нельзя путать со святыми образами. Ведь это картины с духовным или библейским сюжетом. Также нарисовавшие их художники подписывают свое авторство. В свою очередь, у настоящих иконописцев нет права подписи и ни на одной иконе нельзя встретить имя автора.

- Святая икона пишется через нас Богом. Если относиться к этому безответственно, то икона может не подпустить - человек будет писать ересь, уходить в сторону. Должен быть страх Божий, когда пишешь святые лики. Икона должна писаться по канону. Есть определенные правила.

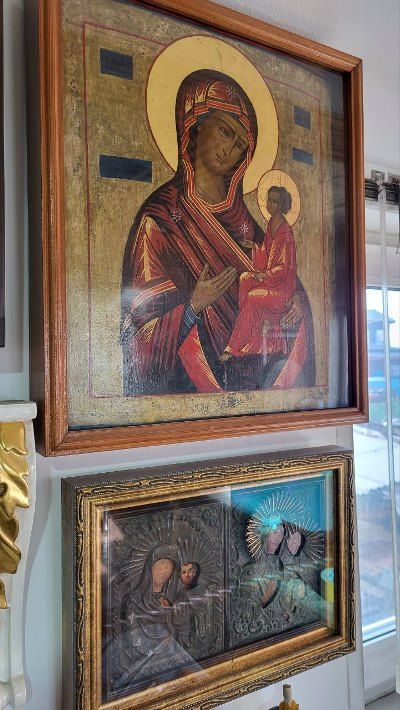

Самая старая восстановленная икона

В основном в мастерскую на реставрацию попадают иконы конца XIX и начала XX веков. Древние образы в Бурятии редкость, чаще всего святые лики примерно XVII века хранятся в семьях старообрядцев, где их очень берегут.

Мария поделилась, что иногда приносят иконы, написанные прямо на доске. Такие образы писали художники-самоучки, например, при церкви. Также бывает, что при изготовлении использовали доску, левкас, а потом сразу святой лик написали.

- В прошлом веке до революции писали по-разному. Были артели, где соблюдали все правила. Были и кустарщики – отдельные иконописцы, которые писали, как могли.

Однажды на восстановление принесли большую икону в очень ветхом состоянии. Она была сильно замазана лаком и краской. Образ долго ждал своего часа и пробыл в своеобразной очереди до осени 2023 года.

- Стали чистить икону, появилось изображение, надпись. Потом к нам попала в руки фотография Одигитриевского храма, и мы решили, что образ с верхней части иконостаса, то есть это 1741—1785 год. По форме все совпадало. После реставрации икону передали на хранение в галерею Льва Бардамова.

Чаще всего верующие просят восстановить семейные иконы, доставшиеся от бабушек и дедушек. Мария рассказала, что один раз пришли люди, купившие дом, а потом обнаружившие в нем святой образ.

- Хранят иконы поколениями. Потом наступает определенный момент, человек созревает, чтобы отреставрировать образ. Часто приходят и говорят: «Это икона моей бабушки. Я хочу ее сохранить, передать детям, чтобы они передали внукам».

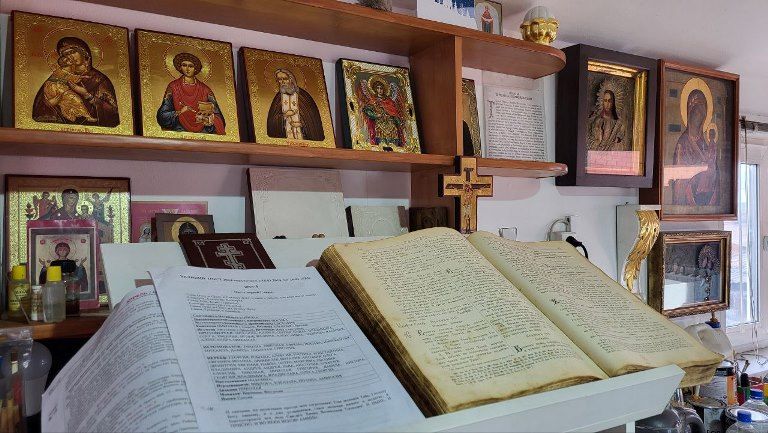

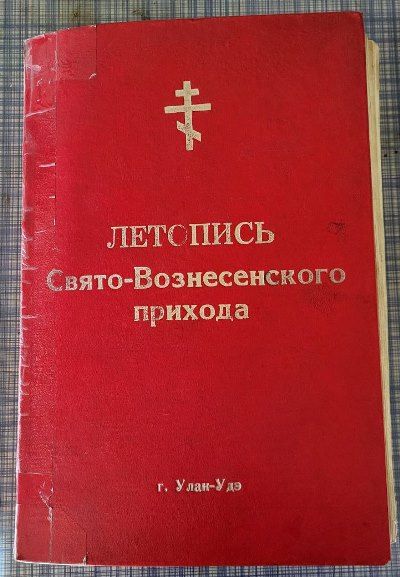

Летопись иконописи

В начале своего пути супруги получили благословение батюшки, чтобы писать летопись иконописи. В большой книге мастера указывают, какие иконы отреставрировали и написали. Они регистрируют размер образа, где и когда он написан, а также место хранения.

Первой в этом реестре стала икона Петра и Павла, находящаяся сейчас в Храме Пахомия в Москве. С 1996 года список их работ пополнили более 300 икон. Данные очень полезны для краеведов и искусствоведов, которые часто обращаются за помощью.

- Мы тоже занимаемся историческим наследием. Смотрим, откуда пришла икона, старые документы поднимаем, - отметил Олег.

Работы мастерской вошли в два каталога. Первый – международный, а второй — по Сибири и Дальнему Востоку. Святые лики изготавливали для верующих в Словении, Монголии и Америки. Только в США в частных коллекциях хранится три образа, один из них на Аляске.

Иконописец Олег единственный в республике прошел аттестацию в департаменте госохраны культурного наследия Минкультуры России по линии сусального золочения как мастер-позолотчик. Более 10 лет он занимается охраной памятников и архитектуры и готовится к аттестации по темперной живописи. Мастера горды тем, что восстанавливают храмы, золотят купола и луковицы.

Также супруги обучили несколько человек, которые продолжили образование дальше. Один ученик уехал в Тобольск, а второй — в Москву в семинарию на иконописное отделение.

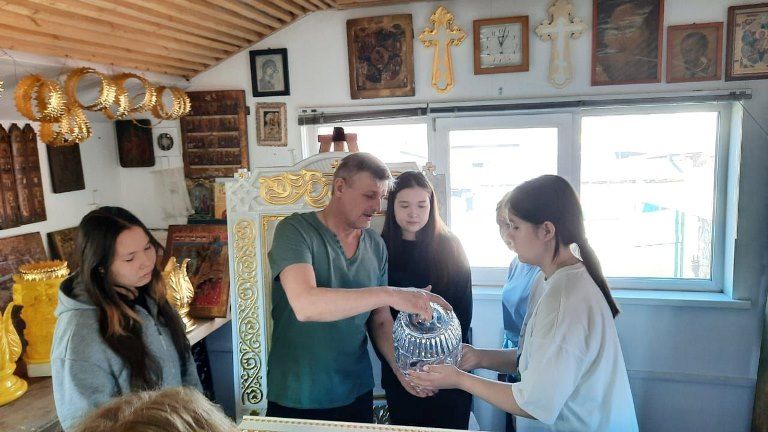

- К нам приходят школьники, дети из воскресных школ города и пригорода, православная молодежь, ученики художественных школ. Дети пробуют писать темперными красками, по желанию могут позолотой позаниматься.

Поэтому, чтобы прикоснуться к таинству, не обязательно идти в ученики. Сначала можно посетить экскурсию. Они чаще всего проходят по воскресеньям.

Фото предоставлены героями публикации